映画の前半では、この直線のみ許された世界に、曲線の象徴であるタチ演じるユロが放り込まれ、タチヴィルやそこを往来する直線の人々と関係することで起こる摩擦によって、 混乱を次々と生み出していく。 アンドレ・バザンはタチの映画の本質を以下のように要約した。 「タチは、われわれを笑わせる以前に、一つの世界を創造している。......タチによって創 り出された人物は、確かに滑稽ではあるが、その滑稽さとはほとんど副次的なものであり、 とにかく常にその世界との関連の上で滑稽なのだ」バザンが言うように、ユロ自身は何かを起こそうとする訳ではなく、ユロと環境が関係 することによって起こるズレが笑いを生む。

それはチャップリンがまずあの“浮浪者”を創造し、そのキャラクターを喜劇の継続に関 与させることで、映画作家たりえたのとは対照的であり、とりわけ『プレイタイム』にお けるユロは、タチの思い描く完璧な光り輝く映画を完遂させるための媒介者でしかない。 チャップリンが『モダンタイムス』(1936 年)で行ったように、人/モノを対立させたり、 ただ一つのキャラクターにギャグを集中して託したりするのではなく、タチは、その他の 登場人物やモノに対して、等しく観察し、等しく巻き込み、(モノも含めた)全員に等し くギャグの機会を与えることによって、予期せぬ喜劇性を生じさせる。 台風の渦の中心が穏やかであればあるほど、その周りで暴風雨が吹き荒れるのと同じよ うに、ユロが寡黙に世界を観察し、確かめたり、調べたりしようとすればするほど、周り は巻きこまれ、喜劇の登場人物やセットへと変貌していくのだ。

それに対して、チャップリンは突風のようにキャラクターにギャグを生み出させ続ける。 チャップリンのキャラクターはあくまでも意識的に、起こすべきギャグを無理矢理に起こ す。『チャップリンの独裁者』(1940 年)での主張を思えば、いささか皮肉なことに、彼 の映画は言わば喜劇のファシズムなのだ。

この点に関連するタチの言葉を引用しよう 「『祭りの日』は、ただ一人の作中人物、すなわち郵便配達人の全責任のうえに成り立っ ています。【中略】そして『プレイタイム』で私は、喜劇的場面ごとに、それを具現する のに最適な人物を選びました」 「すべての人物が重要です。ギャグや喜劇の民主主義とてで言うべきでしょうね。望む望 まないに関わらず、そこに住むときめた以上はその世界の人々はそうあるんです」 しかし、やはりタチ自身によって演じられた、ユロではない『のんき大将脱線の巻』 (原題は「祭りの日」)の主人公にしても、アメリカ式の郵便配達によって効率性を追求 したいのではなく、祭りの会場でたまたま見かけた映画の中のアメリカの郵便配達人の真似をすることに従事しただけにすぎない。

『プレイタイム』は、世界の歯車がズレる瞬間の連続で、すべての登場人物が世界の歯 車であり、直線を進むキャラクターのみならず、曲線を描くユロにも、思想や意志は存在 していない。与えられた役割をこなしていくだけである。

思想や意志が存在しない以上、対立も存在しないということだ。 そして、『プレイタイム』には、ユロのように歩く、ユロのようなコスチュームの、だ がユロにあらざる人物たちも多く登場する。 彼らが示唆するのは、ユロが実際に存在する、あの恍けた味わいの中年男性だけを指す

名前ではなく、観念的な側面をもっており、世界の歯車の分だけ無数のユロが存在する事 実であろう。タチは言う。 「ユロは『プレイタイム』では一兵卒になり、他の人物に役割を譲っているのです」 ここでいう役割とはギャクの資格をもたされることである。 つまり、『プレイタイム』では、建物、人物、モノ、画面に映るものすべてがユロと同 じで、等しくギャグの資格をもたされている。言い換えれば、それらは等しく同じ線 linesなのだ。

b.徒歩旅行と輸送

イギリスの社会人類学者であるティム・インゴルドは、線 lines についての比較人類学的 土台を作ることを目的に著した『ラインズ 線の文化史』において、二種類の異なる「移 動」があると述べている。その二つの移動とは、目的地を持たない移動である「徒歩旅行 wayfaring」と目的地を持つ移動である「輸送 transport」の二つである。

徒歩旅行とは、絶えず動いている状態を指し、移動そのもの、あるいは移動の過程での 経験とそれに伴う変化が目的であると言い換えてもいい。他方、輸送とは、目的地があり、 現在地からそこに至るまでの過程には何も見いださずに、そのままの状態で目的地に移動 することである。

『プレイタイム』におけるユロは、輸送を強制される空間の中で徒歩旅行者として存在 している。彼は自分の足で歩き、自分で方角を決め、気づいていく。他の人物やモノは、 あらかじめ決められた位置へと現在の状態をどれだけ損なわずに進んで行けるかにだけ注 意を払っている。その結果、彼らは意志のラインを自分の外へと預けることになってしま っている。 ユロは、インゴルドが言うところの「徒歩旅行者は徒歩旅行を行うことで世界に住むこ とが出来るのだ」という理論を真摯に実践している。彼にとって世界とは、自分が進んだ 踏み跡による居住地に他ならないのだ。 徒歩旅行を実践する者は変化をしつづけるが、輸送は当事者に変化をもたらさないと先に述べたが、一見、『プレイタイム』においてユロは変化せずにそのままでいるように見える。しかし、それは違う。 タチは世界を歩くことによって、ギャグの資格を様々な人に託していき、その場ごとに、新たなユロを指名していく。そうした徒歩の軌跡に沿って、『プレイタイム』ではユロが どんどんと増殖していくことになり、マスとコアが反転するように、コアであったはずの 彼がマスへと変わっていくのだ。

つまり、ユロは、世界を歩けば歩く程、人とは違う変わった存在から、大多数の中の一人へと変化していくのである。彼が歩きつづけるかぎり、その踏み跡と背後には、タチが言うところの喜劇の民主主義 とも言うべき世界が無限に創造されていく。

c.ふたつの透明性

林立するガラス張りの建築群、通称「タチヴィル」は、モダニズム建築の命題である透 明性を孕んでいる。

タチは『プレイタイム』において、線 lines を限りなく可視化するために、この透明性を 存分に利用している。

建築家コーリン・ロウは、1963 年に画家で建築家のロバート・スラツキーとともに発 表した論文「透明性−-虚と実」において、透明性を二種類に区別し、それぞれ「実の透 明性」と「虚の透明性」と命名した。

「実の透明性」とは、外と内の相互貫入、すなわち、ガラスなど、視線が通り抜けるこ とを可能にする実質的なものの次元を指し、「虚の透明性」とは、現象としての透明性で あり、概念的なものである。 現象としての透明性とは、空間的に異次元に存在するものを同時に知覚出来ることを指 すのだが、常識的にいって、ひとつの空間(場所)にひとつのものしか存在することがで きない以上、同一空間上にふたつのものが存在するということを認めるためには、異次元 にあるものが同時に存在可能な透明性を作り出さなければならないということだ。 タチはそれを意識的に『プレイタイム』において行っている。 大きなホールに迷い込んだ中年の男女が、黒い合成繊維張りの長椅子に並んで腰をおろ し、腕に包みを抱えた、白い制服姿の若い女がその横を通り過ぎようとし、そのタイミン グで、赤ん坊の泣き声が聞こえる。『プレイタイム』冒頭のシークエンスを前にする観客 は、幾つかの言語での空港案内アナウンスが流れていなければ、この冷たく無機的な場所 を産院であると判断してしまうかもしれない。あるいは銀行であると、あるいは大会社の ロビーであると。当初はガランとしていたロビーに人が次第に集まってくる。実業家とそ れを取り囲むカメラマンたち。せっかちな軍人。そして観光客の団体。

冒頭での様々なパターンの反復がもたらすあやふやな視覚的夢幻性は、以下で説明する ように、意図された曖昧さ=現象としての透明性に基づいてもたらされている。前述の、通り過ぎる女が抱える包みは、抱えられた赤ん坊の様にも見え、赤ん坊の泣き 声がこの憶測を補強する。 だが、続くシーンで、1人の母親が泣いている子供の手を引いて登場する。女が抱えて いた包みは赤ん坊ではなく、トイレに設置されるべきタオルの束だったと分かる。

タチは画面に映し出されるものと音声のギャップを利用することで、イメージの混乱を 引き起こし、観客にそれが赤ん坊であると錯覚させていたのだ。 タオルと赤ん坊は似ているわけではない。これら二つの存在は、対立という名の分別で はなく、タオルと赤ん坊が未分化のまま提示されるのであって、だから瞬間的にタオルは 赤ん坊であったと感じ、私たちは、一つの空間において異次元に存在するものを同時に知 覚させられる。 つまり、一つのイメージに対して二つの概念をもたせることで起きる錯覚を利用し、世 界の見えない線を可視化させ、本来なら、なにも起きずに通り過ぎていくだけの何の変哲 もないシーンに違和感を巻き起こすことで、未分化という「意図された曖昧さ」を持つ混 沌としたものへと変貌させているのだ。

この「虚の透明性」の導入による混乱という手法を、タチは『プレイタイム』において 何度も反復する。 常に複数の要素をかけあわせることによって、一つの事象にいくつかの感覚を同居させ ることに成功しているのだ。

「爽やかな青空を映したシーンで、もの悲しい音楽が流れる」、「モダンで無機質なタ チヴィルの中で、愉快で滑稽な出来事が起きる」、「異様な緑のライトに照らされたド ラッグストアーの中で、食事をする」「懐かしい戦友がモダンな集合住宅に住んでいる」 など挙げていけば切りがないが、常にいくつかの雰囲気をかけあわせ、「直線」であるモ ダンと「曲線」であるノスタルジーを同居させている。それにより、直線(近代)と曲線 (反近代)は対立関係に置かれることなく、同空間に存在する等価値なものとして扱われ ている。

c.音響と「虚の透明性」

タチは、音響面においても、空間的に異次元に存在するものを同時に知覚できるように するため、本来なら聞こえないはずの音を実の音として扱うことによって同じ空間にいく つかの感覚を同居させることに成功している。

タチヴィルでのドアの開閉をコントロールしている大きな装置からは、絶えず低周波の サイン音が地鳴りのように鳴り響いていて、エレベーターからは目的階に到着するたびに、 不機嫌なため息のような波形が鳴り、ドアを作動させる様々なスイッチを弄する度にオブ スキュアな、まるで、電子音楽の元祖であるレイモンド・スコットやペリー・キンズリー が作ったかのようなクリック音やポップ音が繰り出される。 それは、本来ならば聞こえない電波や電子の音、つまり、見えないネットワーク、知覚することの出来ない、空間に浮遊する電子のラインを可聴化させることによって、まるで 機械が歌を歌うかのように、機械に声を持たせ、我々の存在する空間に異次元に存在する 電子を表面化させることであり、そうした演出によって観客は、実際に聞こえているボタ ンを弄する時に装置とボタンがこすれることによって鳴る擦れの音(現実音)と実際には 聞こえるはずのない異次元の音が同一の空間に存在するのを知覚することが出来る。『プ レイタイム』における音響は、空間を混乱に導き、無数の蜘蛛の糸のような電波の lines 線 によって上下左右という三次元を超えたいくつもの方向が乱反射し迷路のような次元が存 在することを観客に認識せしめるのであり、この映画の通奏音、環境音は現実にあるもの でなく、すべて再構成されたものであることが分かる。 「タチの基軸は明瞭さを明瞭さで解体することにある」(アンドレ・バザン). 『プレイタイム』の音響においての、明瞭さを明瞭さで解体するとは、機械のもつ明瞭 な知覚可能な現実音に、「虚の透明性」によって明瞭に可聴化させられた、本来なら知覚 不可能な虚音=機械の発話音を被せることによって、実像から解放され、異次元も知覚さ せることができる実と虚の二つの次元を内包する機械の声を表出させることだ。 こうして、機械に声を持たせ、存分に発話させる一方で、タチは『プレイタイム』にお いて人々からは言葉を奪い去っている。機械が雄弁に喋るのに対し、ユロは言葉を発さな い。それは、ユロだけでなく、タチヴィルに登場する、等間隔に区分けされ配置された電

話受付の人々の声や、空港での案内アナウンスなどもそうである。彼らが発する言葉は、 音の背後にある意味を伝えるための発話であるはずなのに、システマティックに決められ たラインにそって話しているために抑揚や感情がなく、意味をつかめない、ただの音の羅 列、発音として知覚される。 こうして、人とモノは反転し、どちらがどちらなのか区別がつかなくなり、現実と非現 実の境界もまた、どんどんと曖昧さを増し、迷路のように混濁していく。

d.迷路と「実の透明性」

さらに、「実の透明性」によって、タチヴィルにおける迷路性があらわになる。まず、 分かりやすく、物質的な透明性である実の透明性を纏うガラス張りの建築群からは、透過 性だけではなく、鏡的反射性を印象づけられる。 タチヴィルである男を探してさまようユロは、ガラスの向こう側にその男を見つける。 実はガラスに映った男の姿をガラスの向こう側にいるものと錯覚してしまっているため、 ユロが近づこうとすればするほど、相手は離れていく。ガラスに映った虚像だとは気づか ないまま、相手によびかけをつづけるユロだが、とうとう男は去ってしまい、会えずじま いになってしまう。ここでのユロはガラスの鏡的反射性によって目的となる対象物を見失ってしまっているのだ。反射には方向感覚を攪乱する習性があり、ガラスという見えない 壁や、そこに映る、たどり着けない虚像が乱立することで、建物を乱反射する迷路へと変 貌させてしまう。 だが、『プレイタイム』における迷路は、鏡的反射性だけで成り立っているわけではな い。

ティム・インゴルドは、編み物を例に何重にも織りなされることによって、線 lines (糸)は表面へと変化するとした上で、迷路についてこう述べている。 「迷路の入り口は表面に着陸する地点を示すものではなく、そこから地下に潜る地点であ る。要するに地面とは、空と大地の界面として、地中からではなく上空からのみ俯瞰可能 な表面である。【中略】つまり迷路に入ろうとするまさにその瞬間に、表面そのものが視 界から消え失せる。表面は溶解するのだ。【中略】ラインがその上に描かれる面そのもの を消失させ、その結果ラインは迷宮に糸の編目のようにあらわれ、あらゆる生き物や事物 はそれに沿って進む事を余儀なくされる」 つまり、迷路では、生き物や事物の意志は強制的に排除され、幽霊のように漂うしか他 に手段はなくなってしまうのだ。 タチヴィルで待ち人とすれ違いを続け、フラフラと探索する途中で、ユロは団体ととも にエスカレーターに無理やり押し込まれ、上階へと輸送されてしまう。しかし、自分がこ れまでいたフロア(表面=地面)を見下ろす位置に立ったとたん、それまでいくら探して も見つからなかったあの男を、ユロはいとも容易く発見する。天井はなく、仕切り板で等 間隔に区分けされただけのブースのあいだを、その男が忙しげに行き来している様子が手 に取るように目撃できるのだ。 そこで早速エスカレーターで目的地である、もとのフロアに戻り、ユロは歩き出そうと するのだが、上から見た時には、どこをどう歩けば、迷路を抜け出し、あの男に会えるか

が鮮明に理解出来た簡潔な道があったはずなのに、上空からではなく、インゴルドのいう ところの表面に潜り込んだ結果、上からは表面でしかなかった仕切り板は、無数に張り巡 らされる糸(ライン)へと姿を変え、またもや彼はそれに沿って迷路を幽霊のように漂う しかなくしてしまう。 元々タチヴィルは直線によって曖昧なものを排除し、効率化、利便性を追求するモダニズム空間であって、あらかじめ決められた線に沿っていきさえすれば、つつがなく輸送さ れ、目的地へとスムーズにたどり着けるために造られたものであった。しかし、その「透明性」は、上(階)からの俯瞰の視線によってのみ成立するもので、いざフロア(表面) へ潜り込んで(降り立って)しまうと、その表面はいつの間にか糸の編目へと融解する。 そこで出現する迷路は、あらゆる意志や方向を剥奪し、そこにあって生き物や事物はただ 目の前にある糸(ライン)に沿って幽霊のように進むことを余儀なくされるのだ。 本来、曲線の象徴であるユロは、経過、線、行き方、踏み跡によって自身で選択し、進 む徒歩旅行の実践者であり、その「移動」は、地点と地点を断絶があろうがなかろうが、 無視して、定規で結び線を引くように横断ではなく、ひとつの地点から、自らで決めた先 の見えない意志のラインに沿って進むことによって成り立つのだが、タチヴィルには、分 厚いガラスや、壁、床、人々、機械、ライン、様々な線 lines の障害が彼の行く手に立ちは だかり、ユロは自身の(意志の)線 lines を付加することも切削することもできない。さ らに、これらの「実の透明性」によって表出されたものだけでなく、「虚の透明性」によ って暴かれ、むき出しにされた、本来ならば知覚することの出来ない電波や光の線 lines や音によって、タチは迷い、場所なき場所にがんじがらめになってしまったかのようにス クリーン上に映し出される。しかし、漂うことは悪でも善でもなく、そうした二元論に落 とし込みたいわけではない。彷徨うことを強いられることも、また lines 線の一つでしか ないのだから。 『プレイタイム』におけるタチの漂流は、直線と曲線だけがラインではなく、それらが 結ばれることによって生まれる線 lines のもつれあいもまたラインであることを示すに過ぎないのである。

『プレイタイム』で提示されるのは、直線(近代)と曲線(反近代)の対立によって成り立つ二元論的な世界ではなく、対立のない一本の線ですべてが織り成される一元論の世界なのだ。

ユロがモダニズム建築という迷路を散々彷徨った末に、ようやく外へと辿り着いた後、 『プレイタイム』の後半の大半を占めるレストランのシークエンスでは、様々なline 線が 結び合い、美しい軌跡を残し、その軌跡がまた新しい線を織りなしていく様がスクリーン に映し出されており、『プレイタイム』が線の映画であることを強く教えてくれる。 まず、この一見即興的である長いシークエンスの軌跡を説明するには、細かいカット毎の 分析ではなく、その全体像を示す必要があるので、長くなるが、『TATI タチ「僕の伯父さん」ジャック・タチの真実』での同シークエンスの説明をほぼそのまま引用しよう。

家具の下を照らしながら掃くほうき」やら「ドーリア式紙くずかご」を見物させられた

e.始まりもなく、終わりもないライン

長い一日が終わり、アメリカ人観光団は、ロイヤル・ガーデンなる「異国的な」名のレストランの開業式典に招かれる。ところが、最初の客人たちが到着したとき、レストランは客人を受け入れられる状態ではなかった。

刷毛もねじ回しも、まるで魔法のように消えてしまっており、装飾ランプは接触が悪い のかチカチカ点滅し、ダンスフロアも肝心の床がまだ完成しておらず、ペンキも乾いて いない。

そして、ぎこちないまま、宴は始まって行く。

その間にも未完成な建物は崩壊して行く。 宴も終わりにさしかかった頃に、ユロが姿を見せる。入り口のガラス扉の外側と内側か ら、ユロとドアマンが互いに引っぱり合う。 誤解したユロが扉にぶつかり、ガラスが粉々にくだけ散ってしまう。 金属製のノブを握ったまま、呆然とするユロ。 ドアマンはこの後も、ノブを宙で動かしながら、やってくる客人たちを迎え入れる事に なる。あたかもそこに、まだガラス扉があるかのように。

【中略】

舞台ではオーケストラが、ツイストやチャチャチャのリズムを次々に奏でる。 やがてダンスフロアはカップルで一杯になるが、皆の背中の真ん中には王冠の模様が浮かんでいる。 椅子の背もたれに王冠のモチーフが使われているので、跡がついてしまったのだ。 押さえつけられていた空気がくずれ、やがてホール全体がなごみ、溶ける。 空調機の故障から室温が上がり、バーのカウンターに飾ってあるミニチュア飛行機の機 体まで、ぐんにゃり曲がってくる。つなぎの作業員姿の工員が、持っていたドライバー で状況を打開する。飛行機は活力を取り戻す。 上着にかぎ裂きを作ってしまった給仕が、同僚の一人に上着を貸してくれと説得してい る。あとになってこの給仕は、染みの付いた腕かけナプキンから、靴あげくは蝶ネクタ イまで交換させ、哀れにも一方の給仕はとても人前には出せないボロ着姿となりさがる。 氷が不足していることに気づいたバーテンは、砕け散った扉のガラスを拾い集め、なに くわぬ顔でシャンパン・クーラーに満たす。ユロは若いアメリカ人女性とダンスを踊っ ている。一人の観光客が、でっちあげた飾り天井の貫板からぶらさがっている模造のフ ルーツを取ろうとするが、成功しない。ユロが横あいから手をだし簡単に捕まえたはい いが、はずみで、貫板が一本、また一本と落下し、ついには急増の装飾全体がガラガラ と崩れ落ちる。結果、フロアに一種の囲いのようなものが出来あがる。 思いがけず形成された、この透かし格子の障壁内には、王家の刻印を背に有する、選ばれし幸福者だけが招かれる。 中に入った皆は乾杯し、手当たり次第に歌をうたう。小パラダイスが即興で構築された。 ロイヤル・ガーデンの破片から思いもよらぬことに、「野外酒場」が生まれたのだ。

未完成な建物が崩壊しながら、新しい空間へと変化して行く様が長い時間をかけて描かれるこのシークエンスでは、不完全なままオープンした店内で幾層もの直線がぶつかり合うことで、空間そのものが歪曲し、直線は瓦解し、曲線へと再構築される一方、直線と曲線 が結ばれることによって、直線と曲線の二項対立を超えた新たな線が作り出される。さら に、先に述べた喜劇の民主主義を実践するかのように、登場するすべてのモノと人が対立 なく一様にギャグの主導権を握っている。 このシークエンスでは、瞬間的に、すべてがユロであり、等しく線 lines であることは もちろん、すべての人物が徒歩旅行を実践することになるのだ。 ユロは徒歩旅行者であるとは先に述べた。

インゴルドは徒歩旅行をこう説明する。

徒歩旅行は人間であれ動物であれすべての生き物が地球に居住するためのもっとも基本 的な様式であろう。居住 habitation という言葉で私は、そこに住むためにやって来る人間集団があらかじめ用意された世界のある場所を占める行為を示すつもりはない。居住 者とはむしろ、世界の連続的生成プロセスそのものにもぐりこみ、生の踏み跡をしるす ことによって世界を織り出し組織することに貢献するものである。

さらに、徒歩旅行の線 lines、生の踏み跡をしるすことによって世界を織り出すこと、そ うした実践には、黒板にチョークで文字を描くように、表面の上に新たなラインを形成す る「付加的な軌跡」と、表面をひっかいたり刻み目をつけエッチングすることで表面を削り取る「切削的な軌跡」の二種類がある、とインゴルドは書く。 レストランのシークエンスには、そうした二つの軌跡が至るところに見られる。

椅子の背もたれの王冠のモチーフが客の服や背中に跡をつけてしまうこと、靴にタイル が張り付いてとれなくなること、空調の故障による温度の上昇のせいでミニチュアの飛行 機の機体がぐにゃりと曲がってしまうこと、壊れたドアへの方向を示す電光板の矢印が点 滅し、いったん外へ出たはずの客が再びそれによって建物に戻ってしまうこと。 これらは、いくら緻密に線を引いても、波にさらわれてしまうと跡形もなく消え去り、 なにごともなかったかのように線の書かれていない状態に戻ってしまう砂浜のように、も との状態に戻ることが可能な「付加的な軌跡」である。 そして、そんな「付加的な軌跡」を内包する空間であるレストランがどんどん崩れ、形 を変貌させていく様は、ちょうど壊れゆくものが甦らないことにも似た、元の状態に戻る ことが不可能な「切削的な軌跡」である。 言い換えれば、「付加的な軌跡」と「切削的な軌跡」の差異は、「建築」と「解体」の それだ。 「建築」と「解体」、これらは、一見、反対の、対立するもののように見えるだろう。 まず「建築」があり、「解体」はその後に起きるものだといった具合に、ふたつは、交わ ることのない平行な事象だと認識されているだろう。 しかし、このレストランのシークエンスにおいて、「建築」と「解体」は同時に行われ ている。 レストランが壊れる過程で生じる「切削的な軌跡」は、部品や破片をあらぬ方向に飛散 させ、店内に新たな「付加的な軌跡」を引いていく。 そしてその「付加的な軌跡」がやがて野外酒場へと修練されることになるのだ。

野外酒場は、 貫板が一本、また一本と落下し、急造の装飾全体が崩れ落ちることで、 その下にいた人々の周りに思いもよらぬ囲いを形成せしめるなどして、つまりは、偶然に 見せかけられた綿密な軌跡によって形成される。 そう、野外酒場(「付加的な軌跡」)は、「切削的な軌跡」による破片の存在やその飛 散がなければ、現出しえなかったのだ。 「建築」と「解体」が、同時進行でお互いに作用し、様々な軌跡を飛散させ、結び合わ せることで生まれる様々な線によって、混沌としながらも直線的な幾何学的空間(レスト ラン)を曲線的な空間(野外酒場)へと再構築していく。 人々は壊れゆくレストランの中で自分たちの居住地を形成するためステップを刻む。 踏み跡を残しながらダンスする様は、意志の散歩であり、経過を楽しむその様はまさに 徒歩旅行そのものだ。 そして、壊れゆくレストランもまた直線を捨て、「解体」へと向かう変化のステップを 刻みながら、「建築」されていくことで、人々と同じように徒歩旅行者となっているのだ 『プレイタイム』では一貫して人々のために人工物が存在しているのではなく、人工物 と人々が同等に存在している。人々とモノは対立するのではなく、同等のものとして一元 論的に扱われている。 ここではどこにも優劣はない。あるのはすべて同じ無数の線の変奏である。 人も、モノも、音も、時間も、光も、糸も、すべて線なのだ。等しくそれらはすべて線 なのだ。線に終わりも始まりもない。『プレイタイム』のタイトルの通り、ここにあるの は、線 lines という線が lines 膨大に集まった「遊びの時間」である。

インゴルドは言う。

線を束ねることは世界のなかにひとつの場所を築く方法であるということだけではなく、 束ねられた線はそれぞれが相変わらず伸び続ける先端をもち、それらが今度は別の線と ともに別の結び目を作るという事である。ラインとは無限なものである。

【中略】重要なのは終着点などではない。【中略】あなたがどこにいようと、そこから どこかもっと先にいけるのだから。

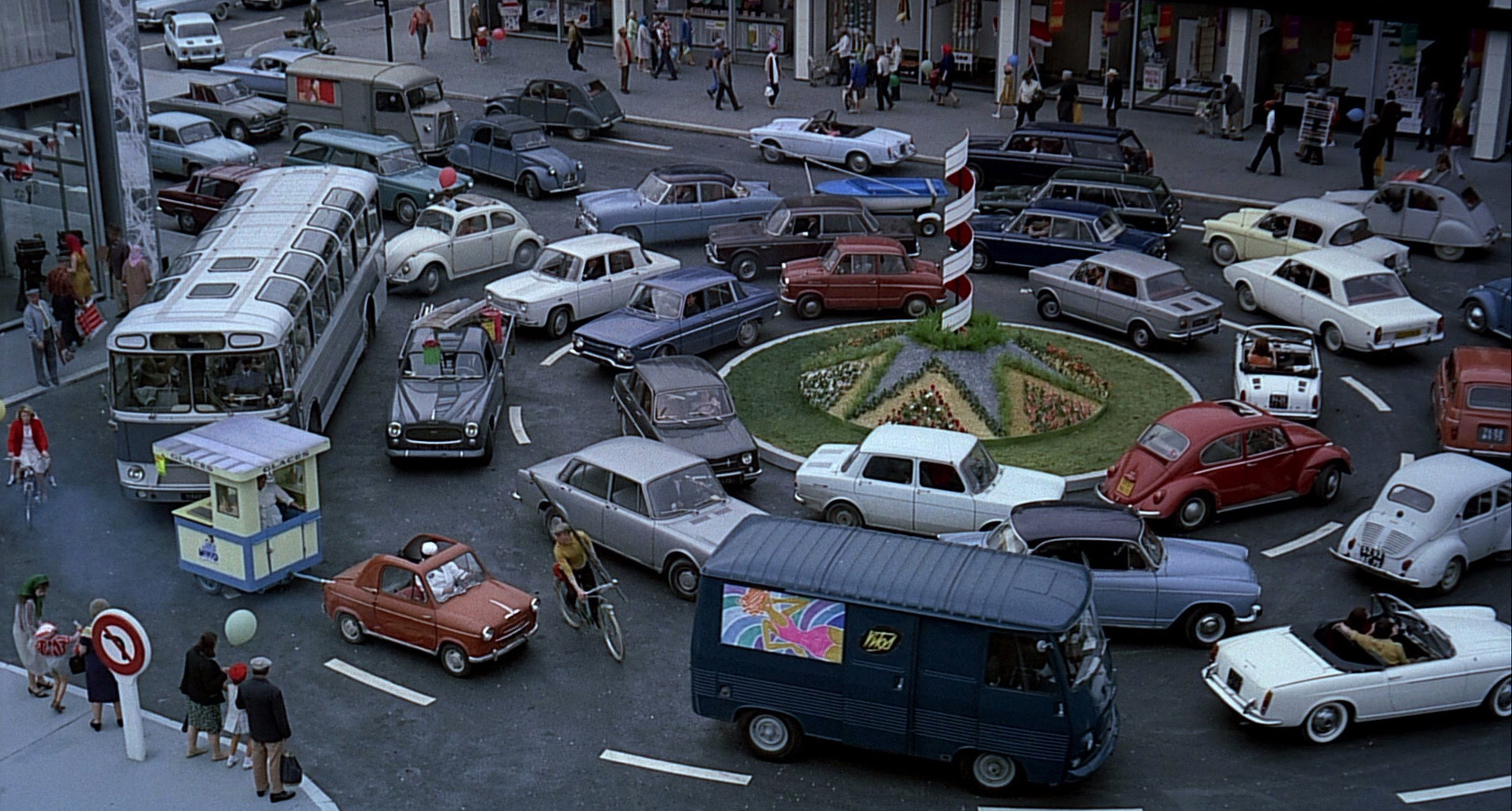

「遊びの時間」が終わり、夜が明け、タチヴィルの前のロータリーには渋滞が出来ていて、まるで絡まった線 lines を解くかのように、沢山の自動車がメリーゴーラウンドのよう に陽気に回っているシークエンスから、渋滞を抜けたバスが、ほどけた線が新たな軌跡を 作り出していくことを示唆するかのように走り去って行くシークエンスで『プレイタイ ム』はひとまずの終焉をみる。 しかし、それは、新たな始まりのための一つの「経過」の終わりである。 なぜなら線 lines は、無限に伸びゆく、終わりを持たない軌跡の連続なのだから。

カベヤシュウト

1991、whatman、odd eyes。

DJ、ビデオ、ハードコア・パンク。